辐鳍鱼纲

硬骨鱼(bony fish)脊椎动物亚门(Vertebrata)硬骨鱼纲(Osteichthyes)所有种类之通称,包括现存鱼类的绝大部分,几乎包括世界所有供垂钓的鱼种与经济鱼种在内。科学术语Pisces亦指此而言。硬骨鱼纲指除了盲鳗、七鳃鳗等无颌类即圆口纲(Agnatha)及鲨、鳐、魟等软骨鱼纲(Chondrichthyes)外400多科2万种左右的现代鱼(真骨附纲〔Teleostei〕)的种类和少数原始鱼。

主要特征是具有至少一部分由真正的骨(与软骨对照而言)组成的骨骼,其他特征包括:大多数种类具泳鳔(有浮力的气囊),鳃室覆以鳃盖有骨质板状鳞片,硬骨鱼类,如中华鲟、青草鲢鳙四大家鱼、大小黄鱼、带鱼等。有骨质板状鳞片,头骨有接缝及行体外受精。体型小自鰕虎(Pandaka pygmaea)的12公厘(0.5吋),大至旗鱼科(Istiophoridae)枪鱼和剑鱼的4.5公尺(15呎)长,及翻车鲀(Mola mola)的900公斤(1吨)重。

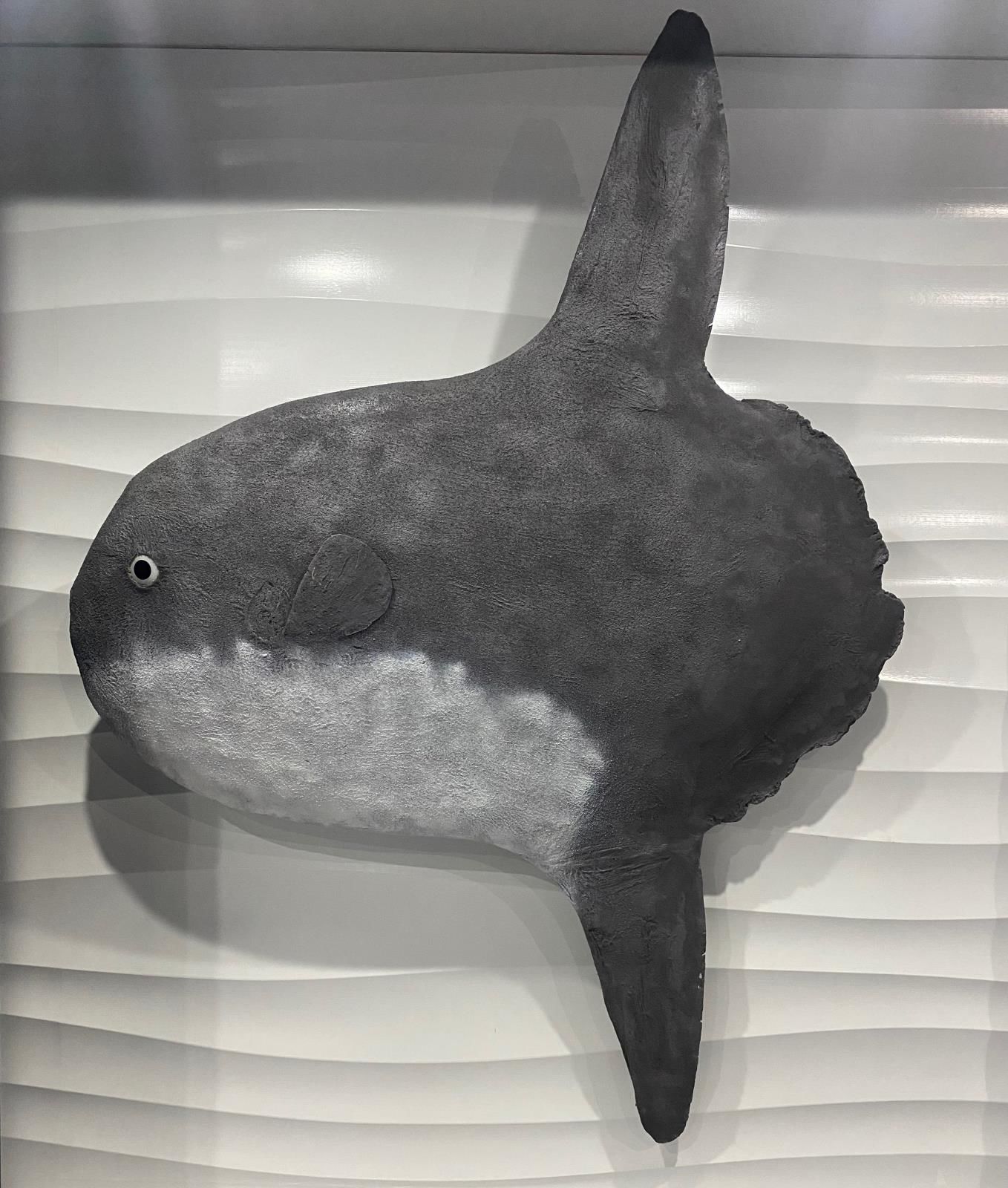

翻车鱼

翻车鱼(学名:Mola mola),又称翻车鲀、曼波鱼、头鱼,是硬骨鱼纲,翻车鲀科(Molidae)3种大洋鱼类的统称。

分布于栖息于各热带、亚热带海洋。也见于温带或寒带海洋。中国沿海均产 。 翻车鲀为大型大洋性鱼类,最大体长可达3.0~5.5 m,重达1400~3500 kg。

单独或成对游泳,有时十余尾成群,小个体鱼较活泼,常跃出水面,大个体鱼行动迟缓,常侧卧于水面,或背鳍露出水面,也能潜入百余米深水中。

摄食海藻、软体动物、水母、浮游甲壳类及小鱼等。怀卵量极多,可达3亿粒,是鱼类中怀卵数最多者。

幼鱼被瘤状棘突,随年龄增长而渐消失,身体变为卵圆形。

青鳞小沙丁鱼

青鳞小沙丁鱼(学名:Sardinella zunas)是鲱科、小沙丁鱼属的一种鱼类。

鳞小沙丁鱼为近海港湾常见中、上层小型鱼类

主食浮游动物如桡足类、瓣鳃类、短尾类、腹足类幼体等。

分布于西太平洋,由日本南部至中国台湾海域。

在中国主要分布于黄海、渤海,以及台湾分布于西部、北部及澎湖海域,散见于东南沿海。

赤鼻棱鳀

赤鼻棱鳀是一种动物,属于脊索动物门

沿近海表层鱼类,滤食性,以浮游动物为主,辅以多毛类、端脚类。

主要渔法为焚寄网、底拖网及流刺网,数量较少,经济价值较低。体薄肉少,通常晒成鱼干出售,或制成鱼粉作为饲料之原料。

日本鳀

日本鳀,学名(Engraulis japonicus),鳀科鳀属的一个物种。

口大,下位。吻钝圆,下颌短于上颌。体被薄圆鳞,极易脱落。

温水性中上层鱼类,趋光性较强,幼鱼更为明显。小型鱼,产卵鱼群体长为75~140毫米,体重5~20克。

真鲷

真鲷(学名:Pagrus major)是鲷科、真鲷属鱼类。

真鲷为近海暖水性底层鱼类,栖息于近海水深30~150米的岩礁、砂砾及沙泥底质之海区,平时生活于水深150米左右、泥沙底、底栖生物集中之处。

真鲷为杂食性,主要摄食底栖甲壳类、软体动物、棘皮动物、小龟、虾和藻类等。

分布于印度洋北部沿岸至太平洋中部,包括中国、印度尼西亚、日本、韩国、菲律宾

花尾胡椒鲷

花尾胡椒鲷(学名:Plectorhinchus cinctus)是石鲈科、胡椒鲷属鱼类。

花尾胡椒鲷为亚热带和温热带浅海底层鱼类,喜栖息于岩礁海域,特别在岛屿周围海域分布较多,所栖息底质多为沙泥质、岩礁或珊瑚礁。

花尾胡椒鲷为肉食性鱼类,在自然水域中以底层的小鱼、甲壳类及头足类等为食饵。

分布于印度洋至西太平洋区,由琉球群岛至中国南海,以及斯里兰卡和阿拉伯海。

在中国分布于南海、东海和黄海,台湾西部、北部、南部及澎湖礁岩地区皆有分布。

松江鲈

松江鲈(学名:Trachidermus fasciatus)是杜父鱼科、松江鲈属鱼类。

松江鲈为近海暖温性底层洄游鱼类,栖息于近海沿岸浅水水域和与海相通的河川、湖泊中。

具降河洄游习性,在淡水中生长、肥育,到河口近海繁殖。为肉食性较凶猛鱼类,摄食原生动物、轮虫、枝角类、桡足类、水生昆虫、底栖动物、虾类和鱼类等。

分布于中国、菲律宾、朝鲜半岛(西侧和南侧)、日本(九州岛西北侧的福冈、佐贺及有明湾)。

在中国分布于渤海,黄海和东海;南达舟山、宁波及厦门,北达辽河口及鸭绿江。

大泷六线鱼

大泷六线鱼(学名:Hexagrammos otakii)是六线鱼科、六线鱼属的鱼类。

大泷六线鱼为冷温性海洋鱼类,近海底层栖息,全年生活在沿岸及岛屿的岩礁附近,一般水深在50米以内,温度8~23℃,盐度16~32‰。

为肉食性鱼类,摄食种类繁多,该鱼食物对象有40余种,其中以方氏云鳚数量最多,其次是鲳、脊尾褐虾、大寄居蟹和日本枪乌贼等。

布于北太平洋西北部的朝鲜半岛、日本、中国及俄罗斯远东诸海。在中国分布于渤海、黄海和东海。

矛尾虾虎鱼

矛尾鰕鯱鱼(Chaemrichthys stigmatias Richardson,1844)是鰕鯱鱼科美鰕鯱鱼属的一种暖温性大型鱼类。

栖息于近岸及河口区,常为底拖网和定置渔具所捕获。个体大,产量高,供食用。分布于中国沿海;朝鲜、日本。

斑尾刺虾虎鱼

斑尾刺鰕鯱鱼,Acanthogobius ommaturus (Richardson,1845),是鰕鯱鱼科刺鰕鯱鱼属的一种鱼类。

斑尾刺虾虎鱼为暖温性近岸底层中大型虾虎鱼类,生活于沿海、港湾及河口咸、淡水交混处,也进入淡水。

喜栖息于底质为淤泥或泥沙的水域。多穴居。性凶猛,摄食各种幼鱼、虾、蟹和小型软体动物。

蓝点马鲛

蓝点马鲛(学名:Scomberomorus niphonius)是鲭科、鲅鱼下的一种鱼类。

暖温性中上层鱼类,分布水深与季节和个体大小有关,稚幼鱼分布表层,随着生长,渐趋中层;夏季分布中上层,冬季则栖息中下层

有洄游习性,行动敏捷,性凶猛,肉食性,捕食结群性小型鱼虾类和甲壳类

广泛分布于太平洋西北部的日本诸岛海域、朝鲜半岛南端群山至釜山外海和中国渤海、黄海、东海等海域。

小黄鱼

小黄鱼(学名:Larimichthys polyactis)是石首鱼科、黄鱼属鱼类。

小黄鱼为暖温性底层结群洄游鱼类。

一般栖息于软泥或泥沙质海区,其垂直移动现象,会进入河口区。厌强光,喜混浊水流,黄昏时上升,黎明时下降,白天常栖息于底层或近底层。主要食物为浮游甲壳类,也捕食十足类和其他幼鱼。

分布于西北太平洋区,包括中国、朝鲜、韩国沿海。在中国分布于渤海、东海及黄海南部。

该种近似大黄鱼(Larimichthys crocea),大黄鱼与该种区别是,背鳍与侧线间具鳞8~9行,鳔腹分支的卜小枝之前后2小枝为等长,尾柄长为尾柄高3倍余。

黄姑鱼

黄姑鱼(学名:Nibea albiflora)是石首鱼科、黄姑鱼属鱼类。

黄姑鱼为近海中下层鱼类。喜栖息于水深70-80米、泥或沙泥底海域。具明显季节洄游习性,具有发声能力,特是鱼群密集生殖盛期。

幼鱼主要摄食小型虾类、幼鱼和多毛类,成鱼以小型鱼类、虾类和双壳类等底栖生物为主。

分布于西北太平洋区,包括中国、日本、韩国、朝鲜、越南。

白姑鱼

白姑鱼(学名:Pennahia argentata)是石首鱼科、白姑鱼属鱼类。

白姑鱼为暖温性近底层鱼类。一般栖息于水深40-100米泥沙底海区。

有明显季节洄游习性,春季因生殖集群游向近岸产卵场,产卵场水温约为20℃、盐度33.4‰白姑鱼为捕食性鱼类,食性较杂

主要摄食底栖动物及小型鱼类,如长尾类、短尾类、脊尾白虾、日本鼓虾、鲜明鼓虾、小蟹、矛尾虾虎鱼、纹缟虾虎鱼等。

分布于印度洋和太平洋西部,在中国分布于渤海(在渤海湾北起河北的秦皇岛、南至天津岐口)、黄海、东海、南海。

牙鲆(偏口)

牙鲆为冷温性底栖鱼类,具有潜沙习性,幼鱼多生活在水深10m以上,有机物少,易形成涡流的河口地带。

夏季在此肥育,当秋季水温下降时逐步向较深的海域移动,一般9、10月份移向50m以下外海,11月份至12月份向南移至水深90m或者更深的海底越冬

春季游回近岸水深约30-70m的浅水海域进行产卵繁殖。

2~3龄性成熟,4~7月产卵于水深20~60M处。分布于中国、朝鲜半岛和日本沿海,为常见经济鱼类。

中国沿海均产,黄海、渤海全年均可捕捞,以秋冬季为盛渔期。已人工养殖。

斑鰶(气泡鱼)

斑鰶(学名:Konosirus punctatus)是鲱科、鰶属鱼类。

斑鰶为近海中上层鱼类,喜栖息于沿海港湾和河口,水深5~15米处。常结群行动,适盐范围较广

既可在海水又可在咸淡水中生活,有时可进入淡水中而不死。

斑鰶以浮游植物和浮游动物为食,主要是各种藻类、贝类、甲壳类和桡足类幼体,有孔虫、沙壳纤毛虫等,有时也摄食底栖生物、浮游生物以及小型甲壳类。

广泛分布于印度洋至太平洋。

自印度洋北部沿岸,东至太平洋中部玻利尼西亚,北至中国、朝鲜半岛和日本列岛沿岸均有分布。

在中国分布于渤海、黄海、东海和南海。

黄鲫

黄鲫(学名:Setipinna tenuifilis)为辐鳍鱼纲鲱形目鳀科黄鲫属的鱼类。

分布干印度洋和太平洋西部。我国南海、东海、黄海和渤海均产之。常年可捕获,以春秋两季为旺汛,产量集中。

栖息于水深4-13米以内淤泥底质,水流较缓的浅海区。适温5-28度,肉食性

主要摄食浮游甲克类,还摄食箭虫,鱼卵,水母等。产卵期南海2-4月,东海以北5-6月。

卵浮性,球形。

有洄游特性。一般生活于近海生活,体长可达22厘米,可做为食用鱼。

银鲳

银鲳(学名:Pampus argenteus)是鲳科、鲳属鱼类。

银鲳为近海暖温性中下层鱼类。栖息于水深30~70米的海区。喜在阴影中群集,早晨、黄昏时在水的中上层。

有季节洄游现象。成鱼主要摄食水母、底栖动物和小鱼,幼鲳主要摄食小鱼、箭虫和桡足类。

分布于印度洋至西太平洋区,包括朝鲜至日本的西部海域、中国诸海、太平洋印度洋区以及印度的孟加拉湾、波斯湾等海域。

在中国以黄海南部和东海北部分布较为集中,即吕泗渔场和舟山渔场。

菊黄多纪鲀

菊黄东方鲀(学名:Takifugu flavidus)为鲀科东方鲀属的鱼类。分布于西北太平洋区沿海近岸海域。

在中国,分布于东海、黄海、渤海等海域,属于温带近海底层鱼类。该物种的模式产地在青岛。

主要摄食贝类、甲壳类和鱼类。一般体长150~250 mm,大的可达300 mm。肝脏、卵巢和血液均有剧毒,皮和精巢有毒,肉无毒

红鳍多纪鲀

红鳍东方鲀(学名:Takifugu rubripes)是大形鲀类体亚圆筒形,背面和腹面被小棘。上下颌各具2个喙状牙板。

体侧皮褶发达。背面黑灰色,胸斑后方具黑色斑纹多条。臀全部白色。

暖温性中下层有毒鱼类。受刺激后迅速吸入水或空气,鼓体张棘,以此威吓御敌。

身上的骨头不多,背鳍和腹鳍都很软,但长着两排利牙,能咬碎蛤蜊、牡蛎、海胆等带硬壳的食物。

肝和卵巢剧毒,误食会致死。分布于北太平洋西部。

中国见于东海和黄渤海。

半滑舌鳎

半滑舌鳎(学名:Cynoglossus semilaevis)是舌鳎科、舌鳎属鱼类

半滑舌鳎适应温度范围非常广,在3℃就可以越冬,在32℃可以渡夏,很适合中国大部分海区养殖,北到辽宁,南到福建、广东都可养殖。