软体动物门

软体动物门身体柔软,一般左右对称,不分节可分为头、足、内脏团三个部分,体被外套膜,常常分泌有贝壳。次生体腔,后肾管,螺旋式卵裂,个体发育中具有担轮幼虫。鳃或肺呼吸。分布广泛。目前已记载130000种,是动物界中的第二大门,可分7个纲:单板纲Monoplacophora、无板纲Merostomata(新月贝)、多板纲Polyplacophora(石鳖)、腹足纲Gastropoda(螺类和蜗牛)、掘足纲Scaphopoda(角贝)、瓣鳃纲Lamellibranchia(贝类)、头足纲Cephalopoda(鹦鹉螺、乌贼、柔鱼、章鱼)

位于身体前端。一些行动迟缓的原始种类头部不发达,仅有口,与身体没有明显的界限,如石鳖等;一些穴居或固着生活的种类体躯完全包被于外套膜和贝壳之内,头部退化,如蚌类、牡蛎等;一些比较进化、运动敏捷的种类头部发达,分化明显,生有触角和眼等感觉器官,如田螺、蜗牛及乌贼等。

位于身体背部,包括胃、肠、消化腺、心脏、肾脏、生殖腺等内脏器官,为外套膜和贝壳所包被。多数种类的内脏囊为左右对称,但有的扭曲成螺旋状,失去了对称形,如螺类。

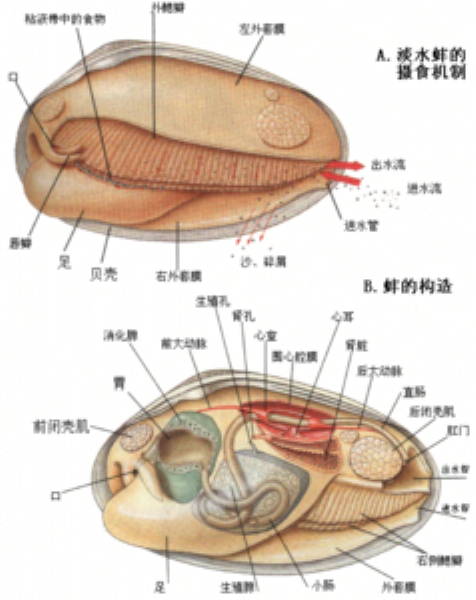

是身体背部皮肤皱褶向腹面延伸面形成的一种保护器官,由内、外表皮、中间的结缔组织和少数肌肉纤维组成。外套膜与内脏之间有外套腔,外套腔内有鳃和口、肛门、肾脏、生殖腺的开口。外套膜的边缘构造很复杂,常具各种形状的触手,有的种类有外套眼。外套膜内表皮细胞具纤毛,纤毛摆动,造成水流,使水循环于外套腔内,借以完成呼吸、排泄、摄食等。左右2片套膜在后缘处常有一二处愈合,形成出水孔(exhalant siphon)和入水孔(Inhalant siphon)。有的种类出入水孔延长成管状,伸出壳外称为出水管和入水管。

体外具贝壳为软体动物的重要特征,因此研究软体动物的学科又称贝类学(Malacology)。贝壳由外套膜分泌的钙质和有机质形成。大多数种类有1扇贝壳,如腹足纲、掘足纲,也有不少种类有2扇贝壳,如瓣鳃纲,很少数种类有8扇贝壳,如多板纲;也有一些种类贝壳退化成内壳,有的无壳。贝壳的形态随种类变化很大,有的呈帽状;螺类为螺旋形;掘足纲为管状;瓣鳃纲为瓣状,这是区分种类的重要特征之一。

贝壳的成分主要是碳酸钙和少量的壳基质(conchiolin,或称贝壳素)构成。贝壳的结构一般可分为3层:最外一层为角质层(periostracum),很薄,透明,有光泽,由壳基质构成,不受酸碱的侵蚀,可保护贝壳;中间一层为壳质层(ostracum,又称棱柱层,primatic layer),占贝壳的大部分,由角柱状的方解石构成;最内一层为壳底(hypostracum,即珍珠质层,peral layer),富光泽,由叶状霰石(aragonite)构成。外层和中层为外套膜边缘分泌形成,可随动物的生长逐渐加大,但不增厚;内层为整个套膜分泌而成,可随个体的生长而增加厚度。珍珠就是由珍珠质层形成的。当外套膜受到微小砂粒等异物侵人刺激,受刺激处的上皮细胞即以异物为核,陷入外套膜的上皮之间结缔组织中,陷入的上皮细胞自行分裂形成珍珠囊,囊即分泌珍珠质,层复一层地将核包位逐渐形成珍珠。据史料记载公元前2200多年,我国就有淡水育珠的记载(《书经·禹贡篇》),广西合浦育珠自古就很有名,采摘开始于汉代。角质层和壳质层的生长非连续不断的,由于食物、温度等因素影响外套膜分泌机能,故贝壳的生长速度是不同的,因此在贝壳表面形成了生长线,表示出生长的快慢。

足部是位于身体腹侧的运动器官,随生活方式不同呈现不同形式:有的种类足部跖面平滑,适于在陆地或水底爬行,如腹足纲;有的种类足部呈斧刃状,有利于挖掘泥沙,如瓣鳃纲;有些固着生活的种类足退化,如牡蛎科;也有些种类足部萎缩,失去了运动功能,但有足丝腺,能分泌足丝,用以附着在外物上生活,如贻贝科、扇贝科等。在头足纲,足生于头部,有的特化成腕,上面生有许多吸盘,为捕食器官,并有一部分变态成漏斗,适于游泳生活,如乌贼和章鱼等。少数种类足的侧部(即侧足,parapodium)特化成片状,可游泳,称为翼或鳍,如翼足目(Pteropoda)。足部通常生有平衡器,有些种类在足的上部生有许多触手。

软体动物中,原始种类的神经系统无神经节的分化,仅有围咽神经环及向体后伸出的一对足神经索(pedal cord)和一对侧神经索(pleural cord);较高等种类的神经系统由4对神经节和与之联络的神经构成:脑神经节(cerebral ganglion)1对,位于食道背侧,派出神经至头部和体前部,司感觉;足神经节(pedal ganglion)1对,位于足的前部,派出神经至足部,司运动和感觉;侧神经节(peural ganglion)1对,位于体前部,派出神经至外套膜和鳃等;脏神经节(visceral ganglion)1对,位于体后部,派出神经至内脏诸器官。各对神经节之间有横的神经联合,各不同神经节之间亦有神经连索,这些神经节的排列和神经联合以及神经联索的长短随类别不同而异。原始的种类没有显明的神经节,神经系统主要由围绕食道的环状神经中枢和由它派生的2对神经索构成,如单板纲。在腹足纲、瓣鳃纲和掘足纲等较进化的种类,神经节分化明显;而在高等的头足纲,各神经节均集中在头部形成脑,外有软骨包围。

软体动物已分化出触角、眼、嗅检器及平衡囊等感觉器官,感觉灵敏;触角的数目和形状各类不同:新碟贝有2个口前小触角;腹足纲前鳃亚纲有1对头触角;肺螺亚纲有2对触角,其中1对大触角起嗅觉作用。后鳃亚纲的嗅角、头足纲的嗅觉陷,都与肺螺亚纲的大触角相似。在瓣鳃纲,外套膜边缘、水管触手都有感觉细胞起触觉作用。

1、眼:软体动物眼的构造,从最简单的色素凹陷直到复杂的具晶体和网膜结构的都有。眼通常1对,位于头部两侧,有的生于触角顶端。头部不发达或头部退化的类群无头眼,但石鳖类的贝壳表面有微眼,瓣鳃纲很多种类有外套眼。

2、平衡囊:除双神经类外,其他类群都有平衡囊,位于足部,左右各1个,由足部皮肤内陷而形成。原始的种类囊内具耳沙,演化的种类则具耳石,在耳沙或耳石的刺激下,动物能测定行动的方向和保持身体的平衡。平衡囊受脑神经节的控制。

3、嗅检器:是水生软体动物用来检验水流中沉积物质量和水的化学性质的器官,受脑神经节派出的神经控制。

软体动物的消化系统包括口、食道、胃、肠、肛门和附属的腺体。口为一简单的开口或具较发达的肌肉。瓣鳃纲口的周围有发达的唇瓣;头足纲有口膜;除瓣鳃纲外,口腔内均有颚片(mandible)和齿舌(radula)。在腹足纲,或是仅有1个颚片位于背面,或是有2个位于口腔两侧,在头足纲,有2个颚片分别位于口腔的背腹面,颚片可辅助捕食。齿舌是软体动物特有的器官,位于口腔底部的舌突起(odontophore)表面,由排列成行的角质齿构成,似挫刀状。摄食时以齿舌作前后伸缩运动刮取食物。齿舌的形态,包括小齿的形状、数目和排列方式因类而异,为区分科属的依据之一。小齿组成横排,许多排小齿构成齿舌。每一横排有中央齿一个,左右侧齿一或数对,边缘有缘齿一对或多对。齿舌上小齿的排列以齿式表示,如中国圆田螺(Cipangopaludina chinensis)的齿式为2.1.1.1.2。口腔内有唾液腺的开口,口腔向下为食道,食道常形成嗉囊。食道也有附属腺体,如腹足类的勒布灵腺、毒腺等。食道向下为胃,胃通常为一花卵形口袋,其内壁有强有力的收缩肌。在腹足纲的被鳃亚目中,有些种类的胃壁生有咀嚼板。在裸鳃亚目中,有的种类具成行的几个质齿。在瓣鳃纲的胃中,常有1个幽门盲囊,其中有晶杆。胃内有主要消化腺肝脏的开口。胃的后部为肠,胃肠之间常有1个瓣膜分开。肠的末端为直肠,有的种类在直肠内有附属的肛门的开口。软体动物的消化管发达,少数寄生种类(内寄螺,Entocolax)退化。

水生软体动物用鳃呼吸。鳃是由外套膜内面的上皮伸展形成的。鳃的形态各异,包括鳃轴和鳃丝。有的种类鳃轴两侧均生有鳃丝,呈羽状,称盾鳃;有的种类仅鳃轴一侧生有鳃丝,呈梳状,称栉鳃(ctenidium);有的鳃成瓣状,称瓣鳃(lamellibranch);有些种类的鳃延长成丝状。称丝鳃(filibranch)。有的本鳃消失,又在背侧皮肤表面生出次生鳃(secondary branchium),也有的种类无鳃。鳃轴与动脉和静脉贯通,通过鳃的污浊血液即进行气体交换。鳃的数目和形态随类别而异,成对或为单个,在单板纲为5或6对,多板纲为6~88对,原始的腹足类为1对,较高级的种类为1个,瓣鳃纲为1对,头足纲为2对或1对。陆生软体动物均无鳃,在外套腔内部一定区域形成微细血管密集的肺室,可直接摄取空气中的氧。这是对陆地生活的一种适应性。