脊索动物门

发布时间:2023/4/22 18:58:12

点击数量:

位于消化道和神经管之间的一条棒状结构,具有支持功能,所有脊索动物的胚胎期具有脊索,但在以后的生活中或终生保留(尾索动物亚门、头索动物亚门),或退化并被脊柱(vertebral column)代替。

脊索来源于胚胎期的原肠背壁,即脊索

中胚层。经加厚、分化、外突,最后脱离原肠而成

脊索。脊索由富含液泡的脊索细胞组成,外面围有脊索细胞所分泌而形成的结缔组织性质的脊索鞘(notochordal sheath)。脊索鞘常包括内外两层,分别为纤维组织鞘(fibrous sheath)和弹性组织鞘(elastic sheeth)。充满液泡的脊索细胞由于产生膨压,使整条脊索既具弹性,又有硬度, 从而起到骨骼的基本作用。低等脊索动物中,脊索终生存在或仅见于幼体时期。高等脊索动物只在胚胎期间出现脊索,发育完全时即被分节的骨质脊柱(vertebral column)所取代。组成脊索或脊柱等内骨骼(endoskeleton)的细胞,都能随同动物体发育而不断生长。而

无脊椎动物则缺乏脊索或脊柱等内骨骼,通常仅身体表面被有几丁质等外骨骼(exoskeleton)。脊索的出现在动物演化史上具有重要意义。表现在:

①

脊索(以及脊柱)构成支撑躯体的主梁,是体重的受力者,也是内脏器官得到有力的支持和保护。

②运动肌肉获得坚强的支点,在运动时不致由于肌肉的收缩而使躯体缩短或变形,因而向“大型化”发展。同时,脊索的中轴支撑作用也能使动物体更有效地完成定向运动,对于主动捕食及逃避敌害都更为准确、迅速。

③脊椎动物头骨的形成、颌的出现以及椎管对中枢神经的保护,都是在此基础上进一步完善化的发展。

脊髓(dorsal tubular nerve cord)

位于脊索背面中空管状的

中枢神经系统。

脊椎动物神经管前端膨大成脑,脑后部分形成脊髓。

由胚体背中部的

外胚层内陷形成。

背神经管在高等种类中前、后分化为脑和脊髓。

神经管腔(neurocoele)在脑内形成脑室(cerebral ventricle),在脊髓中成为中央管(centralcanal)。

无脊椎动物神经系统的中枢部分为一条实性的

腹神经索(ventral nerve cord),位于消化道的腹面。

[2] 鳃裂

脊索动物门

脊索动物门咽部两侧一系列左右成对排列的裂缝,直接或间接与外界相通。低等脊索动物及鱼类的

鳃裂终生存在,其他脊椎动物仅在胚胎期有鳃裂。来源于外胚层和

内胚层低等脊索动物在消化道前端的咽部两侧有一系列左右成对排列、数目不等的裂孔,直接开口于体表或以一个共同的开口间接地与外界相通,这些裂孔就是

咽鳃裂。低等水栖脊索动物的鳃裂终生存在并附生着布满血管的鳃,作为

呼吸器官,陆栖高等脊索动物仅在胚胎期或

幼体期(如两栖纲的

蝌蚪)具有鳃裂,随同发育成长最终完全消失。

无脊椎动物的鳃不位于咽部,用作呼吸的器官有软体动物的

栉鳃以及

节肢动物的肢鳃、

尾鳃、气管等。

[2] 肛尾

尾在肛门后方。

肛后尾在所有的脊索动物中出现,至少在胚胎期(如人类)出现。

以上的前3个特征是脊索动物的主要3大特征,此外的肛后尾及

闭管式循环系统(

尾索动物除外);

心脏位于消化道腹面;胚胎期

原肠胚的发育类型为原口;分节的肌节,附着在不分节的躯干上等特征为脊索动物的次要特征。

循环系统

位于消化道的腹面,

循环系统为闭管式。无脊椎动物的

心脏及

主动脉在消化道的背面,循环系统大多为开管式。

在上述特征中,具有脊索、背神经管和咽鳃裂是区别脊索动物和无脊椎动物最主要的3个基本特征。此外,脊索动物还有一些性状同样也见于

高等无脊椎动物的,例如三

胚层、后口、存在次级体腔、

两侧对称的体制、身体和某些器官的

分节现象等。这些共同点表明脊索动物是由

无脊椎动物进化而来的。

[2] 尾索动物

1、体壁:柄海鞘的体壁即是包藏内部器官的外套膜(mantle),外套膜除了表面一层外胚层的

上皮细胞外,还参杂着来源于

中胚层的

肌肉纤维,以支配身体及出、入水孔的伸缩和开关。体壁能分泌一种化学成分类似

植物纤维素的被囊素(tunicin),并由此形成包围在动物体外的被囊,这就是被囊动物名称的由来。在整个动物界中,体壁能分泌被囊素的动物,至今仅发现于尾索动物和少数

原生动物。外套膜在

入水孔和出水孔的边缘处与被囊汇合,汇合处有环形括约肌控制管孔的启闭。内部器官中只有咽的上缘及腹面的一部分与外套膜愈合。柄海鞘的被囊表面通常不易被其它动物所附着,但是同种个体却能重叠附生,这对种群的繁衍显然是有积极意义的。

[3] 2、消化和

呼吸系统:入水孔的底部有口,通过四周长有触手的缘膜就是宽大的咽,咽几乎占据了身体的大半部(3/4),咽壁被许多细小的鳃裂所贯穿。从口进入咽内的水流经过鳃裂,到达围着咽外的

围鳃腔中,然后 经出水孔排出。围鳃腔是由身体表面陷入内部所形成的空腔,因其不断扩大,从而将身体前部原有的体腔逐渐挤小,最终在咽部完全消失。由于鳃裂的间隔里分布着丰富的毛细血管,因此当水流携带着食物微粒通过鳃裂时就能进行

气体交换,完成呼吸作用。咽腔的内壁生有纤毛,其背、腹侧的中央各有一沟状结构,分别称为背板(dorsal lamina或咽上沟epipharyngeal groove)和

内柱(endostyle),沟内有腺细胞和纤毛细胞;背板和内柱上下相对,在咽的前端以围咽沟(peripharyngeal groove)相连,腺细胞能分泌粘液,使沉入内柱的食物粘聚成团,由沟内的纤毛摆动,将食物团从内柱推向前行,经围咽沟沿背板往后导入食道、胃及肠进行消化。肠开口于

围鳃腔,不能消化的残渣通过围鳃腔,随水流经出水孔排出体外。

[3] 3、循环方式和

排泄器官:心脏位于身体腹面靠近胃部的

围心腔(pericardial cavity)内,藉围心膜的伸缩而搏动。心脏两端各发出一条血管,前端一条为鳃血管,沿咽腹发出分支到鳃裂间的咽壁上;后端一条称肠血管,分支到各内脏器官并注血进入器官组织的血窦之间,所以是开管式的血液循环。柄海鞘具有特殊的可逆式血液循环流向,即心脏收缩有周期性间歇,当它的前端连续搏动时,血液不断地由鳃血管压出至鳃部,接着心脏有短暂的停歇,容纳鳃部的血液流回心脏,然后于其后端开始搏动,将血液注入肠血管而分布到内脏器官的组织间。因此,柄海鞘的血管既无动脉和静脉之分,血液也无固定的单向流动方向,这种独特的血液循环方式在动物界中是绝无仅有的。

[3] 柄海鞘无专门的

排泄器官,仅在肠附近有一堆具排泄机能的细胞,称为肾小囊(renal vesicles),其中常含尿酸结晶。

4、神经:柄海鞘的成体营固着生活,神经系统和感觉器官均甚退化,中枢神经只是一个没有内腔的神经节(nervus ganglion),圆而坚硬,状如小瘤,位于入水孔和出水孔之间的外套膜壁内,由此分出若干神经分支到身体各部,神经节旁有一无色透明而略为膨大的

神经腺(neural gland,相当高等动物的脑下腺hypophy-sis)。无专门的感觉器官,仅于

入水管孔、出水管孔的

缘膜和外套膜上有少量散在的

感觉细胞。

5、生殖系统:雌雄同体,

生殖腺位于肠环间和外套膜内壁上。精巢大,呈分支状,为乳白色颗粒状小块;卵巢长管状,呈淡黄色,内含许多圆形的

卵细胞;两者紧贴重叠,分别以单根生殖导管(gonoduct)将成熟的性细胞输入

围鳃腔,然后经出水管孔排至体外,或在围鳃腔内与另一海鞘的

生殖细胞相遇受精。

[3] 头索动物

1、皮肤:皮肤薄而半透明,由单层柱形细胞的

表皮和冻胶状结缔组织的真皮两部分构成,表皮外覆有一层角皮层(cuticle)。表皮外在

幼体期生有

纤毛,成长后则消失殆尽。

2、骨骼:

文昌鱼尚未形成骨质的骨骼,主要是以纵贯全身的脊索作为支持动物体的中轴支架。脊索外围有脊索鞘膜,并与背神经管的外膜、肌节之间的肌隔、皮下结缔组织等连续。脊索细胞呈扁盘状,其超

显微结构与双壳类软体动物的

肌细胞比较相似,收缩时可增加脊索的硬度。此外,在口笠触须、

缘膜触手、轮器内部也都有角质物支持,奇鳍和鳃裂的

鳍条(fin rays)及鳃条(gill bar)由结缔组织支持。

3、肌肉:文昌鱼背部的肌肉厚实而腹部比较单薄,与

无脊椎动物周身体壁厚薄均匀的情况不同。全身主要的肌肉是60多对按节排列于体侧的较原始的"V"字形肌节(myomere),尖端朝前,肌节间被结缔组织的肌隔(myocomma)所分开。两侧的肌节互不对称,便于文昌鱼在水平方向作弯曲运动。此外,还有分布在

围鳃腔腹面的横肌和口缘膜上的括约肌等,控制围鳃腔的排水及口孔的大小。

[4] 4、消化和呼吸器官:文昌鱼靠轮器和咽部纤毛的摆动,使带有食物微粒的水流经口入咽,食物被滤下留在咽内,而水则通过咽壁的鳃裂至围鳃腔,然后由腹孔排出体外。作为收集食物和呼吸场所的咽部极度扩大,几乎占据身体全长的1/2,咽腔内的构造与尾索动物相似,也具有

内柱、咽上沟和围咽沟等。文昌鱼幼体的鳃裂直接开口于体表,后来形成围鳃腔,以腹孔作为咽部鳃裂的总出水口。该摄食方式为被动滤食摄食。

[4] 咽内的食物微粒被内柱细胞的分泌物粘结成团,再由

纤毛运动使它从后向前流动,经围咽沟转到咽上沟,往后推送进入肠内。肠为一直管,向前伸出一个盲囊,突入咽的右侧,称为

肝盲囊(hepatic diverticulum),能分泌消化液,与脊椎动物的肝脏为

同源器官。食物团中的小微粒可进入肝盲囊,被肝盲囊细胞所吞噬,营

细胞内消化,大微粒在肠内分解成小微粒后,也转到肝盲囊中进行细胞内消化,未消化的物质由肝盲囊重返肠中,在

后肠部进行消化和吸收。肠的末端开口于身体左侧的肛门。

[4] 咽腔是文昌鱼完成呼吸作用的部位。咽壁两侧有60多对鳃裂,彼此以鳃条分开,鳃裂内壁布有纤毛

上皮细胞和血管。水流进入口和咽时,藉纤毛上皮细胞的

纤毛运动,通过鳃裂,并使之与血管内的血液进行

气体交换,最后,水再由

围鳃腔经腹孔排出体外。有人认为文昌鱼纤薄的皮肤也具有直接从水中摄取氧气的能力。

[4]  脊索动物门

脊索动物门5、血液循环文昌鱼循环系统属于闭管式,即血液完全在血管内流动,这种情形与脊椎动物基本相同。无心脏,但是具搏动能力的腹大动脉(ventral aorta),因而被称为狭心动物。由腹大动脉往两侧分出许多成对的鳃动脉(branchial arteries)进入鳃隔,鳃动脉不再分为毛细血管,它在完成

气体交换的呼吸作用后,于鳃裂背部汇入2条背大动脉根。背大动脉根内含多氧血,往前流向身体前端,向后则由左、右背大动脉根合成背大动脉(dorsal aorta),再由此分出血管到身体各部。血液无色,也没有血细胞和

呼吸色素,动脉中的血液通过组织间隙进入静脉。从身体前端返回的血液通过

体壁静脉(parietal vein)注入一对前

主静脉(anterior cardinal vein);尾的腹面有一条

尾静脉(caudal vein),收集一部分身体后部回来的血液,进入肠下静脉(subintestinal vein),大部分血液则流进2条

后主静脉(posterior cardinal vein)。左、右前主静脉和两条后主静脉的血液全部汇流至一对横形的总主静脉(common cardinal vein),或称

居维叶氏管(ducts Cuvieri)。左、右总主静脉会合处为静脉窦(sinus venosus),然后通入腹大动脉。从肠壁返回的血液由

毛细血管网集合成肠下静脉,

尾静脉的部分血液也注入其中;肠下静脉前行至

肝盲囊处血管又形成毛细管网,由于这条静脉的两端在肝盲囊区都形成毛细血管,因此称作肝门静脉(hepatic portal vein)。由肝门静脉的毛细血管再一次合成肝静脉(hepatic vein)并将血液汇入静脉窦内。

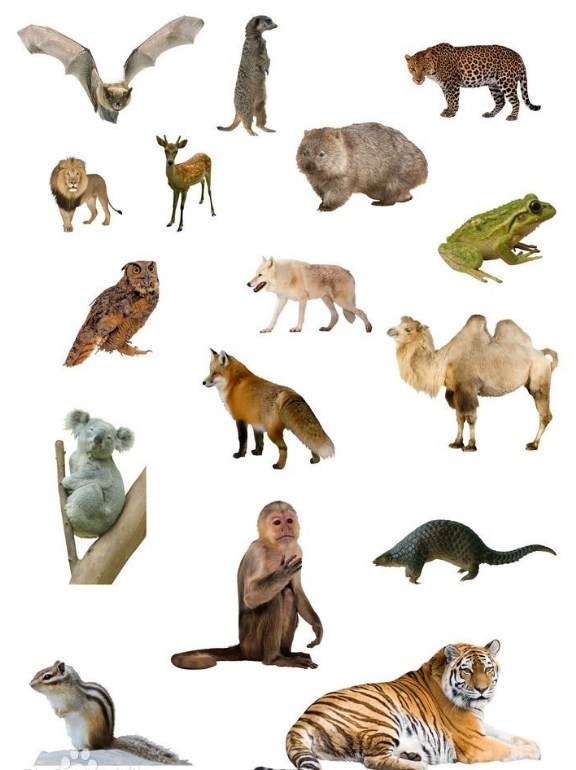

[2] 脊椎动物

1、生活史某个时期具有脊索动物的三大特征(其中咽鳃裂陆生脊椎动物出生后没有)

2、神经系统发达,脑与脊髓分化,感觉器官发达,适应环境的能力更强

3、脊柱代替脊索成为支撑身体的中轴,更加坚固、灵活

4、具有心脏,加速血液循环

5、具有较完善的排泄器官(陆生动物比水生动物发达),更有效排除代谢废物

6、具有成对附肢(圆口纲除外)扩大生活范围,提高摄食、求偶、避敌的能力

[2] 脊椎动物亚门,脊索或多或少被脊柱所代替,脑和感觉器官集中于前端,形成明显头部,称为有头类(Craniata)。